Eunice Prudente, primeira e única professora negra no Direito da USP

– Tania Regina Pinto

Eunice Prudente (Reprodução)

O que este artigo responde:

- Quem é Eunice Prudente?

- Quantos professores e professoras negras trabalham na USP?

- Quem leu a carta em apoio à candidatura Lula, no largo São Francisco, nas eleições de 2022?

- Quem é a única professora negra da faculdade de direito da USP?

- Como a justiça trata o negro?

- O Brasil é um país racista?

- A Igreja Católica é racista?

“Sou uma mulher preta, cidadã brasileira, uso símbolos importantíssimos das comunidades e das religiões de matriz africana e estou vestida de amarelo, uma das cores do meu santo, Oxum…”

Assim descreveu-se a professora Eunice de Jesus Prudente, única preta docente de Direito da Universidade de São Paulo, em fala ovacionada pelo público que esperava a leitura da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, às vésperas das eleições presidenciais de 2022, em 11 de agosto. Ela foi a primeira dos quatro juristas a ler a carta, com mais de 970 mil assinaturas, no pátio da Faculdade de Direito da USP, instituição fundada em 11 de agosto de 1827 e que, desde então, tem uma única professora preta em suas arcadas!!!!

Detalhe que importa: De acordo com levantamento do Coletivo de Docentes Negros e Negras da USP, a instituição tem mais de 5.500 professores – apenas 125 professores negros e negras.

E é a jornada da pioneira das “Arcadas do Largo São Francisco” que vamos contar, a partir de uma entrevista feita à moda antiga – olho no olho, frente à frente – , com direito a uma viagem ancestral pela vida dos que vieram antes dela, começando por seu bisavô, o angolano Vicente de Benguela.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eunice Aparecida de Jesus Prudente é dos nascidos na geração baby boomer (1945-1964). Seus pais só se casaram depois de terminada a 2a. Guerra Mundial. Ela é a filha mais velha do metalúrgico Joaquim José de Jesus e da tecelã Orlanda Carmo Jesus. O parto, normal, foi na Maternidade Leonor Mendes de Barros, criada em 1944, no Belenzinho, zona leste de São Paulo.

O casal se conheceu no movimento sindical e na vida de Eunice Aparecida não faltaram estímulos para que fosse para estivesse no mundo como cidadã, ser político, com consciência racial, de gênero, de classe e disposição para lutar por seus direitos.

Não é por acaso que ela escolhe o Direito como área de estudo – em seu currículo, além da graduação, especializações, mestrado e doutorado, tudo pela Universidade de São Paulo. Sua dissertação de mestrado, a primeira tese que propõe a criminalização da discriminação racial, aliás, é a que ela considera a grande obra da sua vida. O feito se deu no ano de 1980.

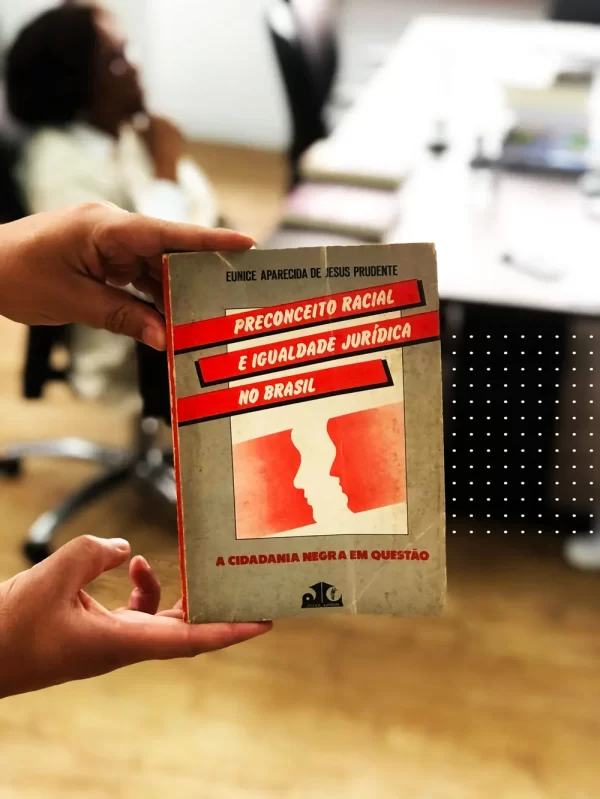

Publicada no livro “Preconceito Racial e Igualdade Jurídica: a cidadania negra em questão”, em 1989, pela Editora Julex, atualmente, está em fase de reedição. Ou, como diz a professora, feliz da vida, “é uma obra que está sendo refeita” junto com três alunos negros cotistas.

Seu trabalho acadêmico – avalia – é melhor que a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, aprimorada em 2023 com a Lei 14.532/2023, que transforma racismo em crime. Mas, claro, e sem dúvida, que ok também para o que se aprovou no passado e no presente.

A primeira professora negra da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no largo São Francisco, em São Paulo, é uma preta em movimento – vive a solidão de ser a única mulher e preta em espaços da branquitude! Não só no mundo acadêmico, mas de poder político, como o secretariado do governo do estado de São Paulo, bem como da Prefeitura da capital paulista.

Nossa entrevista está dividida em duas partes que dialogam: uma conta a história da bisneta de Vicente de Benguela e a outra o pensar de uma preta, ativista e acadêmica:

A bisneta de Vicente de Benguela

PN: Professora, quem veio antes?

Eunice Aparecida: É uma história muito bonita e longa também. Do lado do papai, eles eram campesinos (agricultores), sem terra, da região de Mococa-Cajuru (SP). Trabalhavam e moravam nas terras da família Figueiredo Ferraz. Meu bisavô, pai de minha avó paterna, Vicente de Benguela, angolano da região de Benguela, ficava muito bravo quando o chamavam por um apelido de família, porque ele queria ser chamado de Vicente de Benguela. Ao que se sabe, nunca foi escravizado. Não sei quantos filhos ele teve. Só sei da minha avó Margarida, que tem uma história que parece novela da Globo, contada por ela e por toda família…

PN: Qual a história da avó Margarida, filha de Vicente de Benguela?

Eunice: Minha avó Margarida devia ter 14, 15 anos… Estava num local, acho que era uma bica, retirando água, e ouviu um tropel de cavalos… A orientação era para nunca falar com estranhos. Então, ela se encolheu e nem viu quem passou a cavalo atrás dela… Passados uns dias, o pai a chamou e falou: “Olha, o Sebastião passou por aí. Gostou muito de você. Sábado ele vem conversar comigo que ele quer casar com você”. No dia combinado, os dois homens conversaram e trataram o casamento. Ela ficou espiando com a mãe dela… Só que ele já era viúvo e tinha 4 filhos. Ela aceitou essa família, terminou de criar os filhos dele e teve mais seis. Ele faleceu e deixou os filhos ainda pequenos. Até porque ele era mais velho do que ela.

PN: Fim da história?

Eunice: Não. Aí começa uma saga espetacular… O casal nunca deixou de morar nas fazendas da família Figueiredo Ferraz. Quando meu avô Sebastião morreu, veio uma pessoa na casa dela mostrar uma conta e dizer que os filhos dela poderiam trabalhar na fazenda para pagar a dívida que o pai tinha deixado – os filhos nas terras e as filhas na casa dos donos da fazenda, onde tinha muito trabalho doméstico… Ela estranhou porque meu avô Sebastião não fazia conta sem falar com ela.

“Justiça tardia não é Justiça.”

PN: O que ela fez?

Eunice: Ela não sabia nem ler nem escrever, mas tinha um compadre baiano, que chegou de uma leva de migração interna, que era o letrado entre os empregados campesinos. E ela mostrou a conta para o compadre, que deu uma olhada e falou: “Nossa!!! Eles querem que a senhora fique aqui trabalhando pra sempre!”. E ele propôs uma saída: ela ir embora para as fazendas do Banco do Brasil, que o Getúlio Vargas criou. E o compadre ajudou a vó Margarida a fugir de madrugada, de carroça, levando os filhos e tudo que tinha.

PN: Quem contou essa história para a senhora?

Eunice: Minha avó morreu, eu tinha 7 anos e eu ouvi tudo dela… Quando ela chega na fazenda do Banco do Brasil, ninguém pergunta de onde ela vem. É feita uma documentação e ela fica lá trabalhando, com direito a uma casa. Meu pai e meus irmãos foram todos alfabetizados porque, por determinação do Getúlio Vargas, os patronatos rurais tinham que manter uma escola. Depois de um tempo, conseguem amealhar um dinheiro e podem escolher entre comprar um pequeno sítio ou ir para São Paulo trabalhar nas fábricas.

PN: O que a família escolhe?

Eunice: Eles escolheram vir para São Paulo. Não sei se certo ou errado, porque minha avó sempre dizia que perdeu dois filhos nas metalúrgicas em São Paulo – o mais velho e o mais novo, que foram trabalhar na Fundição Brasil, uma grande metalúrgica na época.

PN: E o seu pai?

Eunice: Meu pai foi para uma fundição pequena, a Fundição Teixeira. E o Teixeira era um português, que costumava sentar, almoçar com os empregados, emprestar dinheiro, bater papo etc… Então, seria um bom patrão. Até que meu pai foi ao sindicato e teve a noção do que é patronato e o que é ser empregado.

PN: Ele fez parte do movimento sindical? Frequentava as reuniões?

Eunice: Meu pai se chamava Joaquim e o Joaquim de Andrade, famoso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o chamava de “xará”, o que me deixava muito orgulhosa: “Nossa, o presidente do sindicato chama meu pai de ‘xará’!” rsrs Minha mãe chamava minha atenção: ‘É só porque ele também chama Joaquim’”. Meu pai levava, eu, meu irmão, às assembleias do sindicato dos metalúrgicos. Até porque elas aconteciam no início da noite. Então, ele pegava a gente na escola e passava lá nas reuniões. Isso educa muito as crianças. A gente sabe que ali está ocorrendo algo muito importante porque os pais da gente estão lá.

“Gosto da política pela inexatidão dela.”

PN: Onde seus pais se conheceram?

Eunice: Meus pais eram sindicalizados. Aliás, eles se conhecem no movimento político chamado Juventude Operária Católica. A irmã mais nova do meu pai foi presidente nacional da Juventude Operária Católica, viajou por vários países da Europa representando o Brasil. Aqui, fundou a Casa da Cultura Afro Brasileira; foi amiga da Conceição Evaristo, das escrevivências, e muito amiga do Oswaldo de Camargo, jornalista e escritor. Seu livro, aliás, O negro escrito – apontamenos sob a presença do negro na literatura brasileira, é uma obra que precisa ser reeditada e refletida sobre todos nós, porque deixa claro a importância do negro no mundo antigo, na Idade Média e como o racismo que floresceu no capitalismo. Ele não usa esses termos, mas isso que está lá, em tudo que conta.

PN: Qual a história dos que vieram antes por parte de mãe?

Eunice: Da parte da minha mãe, a minha avó era de Rio Claro e meu avô de Campinas. Depois, eles se casam e vão morar em Jundiaí. Ele se chamava Antonio do Carmo. Trabalhava na Ferrovia Paulista de Jundiaí como contínuo, era alfabetizado. Minha avó tinha orgulho disso. Porque ele sempre trabalhava de terno. Meu pai era irmão mais novo do Miguel do Carmo, o goleiro da Ponte Preta.

PN: Como era sua avó?

Eunice: Minha avó, Maria José do Carmo, dizia que as filhas estavam proibidas de se casar com homem analfabeto. Ela era muito brava e muito orgulhosa, sob esse ponto de vista. O filho mais novo da minha avó, o Armando, se casou com a tia Dirce, contadora da Secretaria Estadual da Fazenda. Ela é de uma geração que, para não ser engolida pelo racismo no mercado de trabalho, foi para os concursos públicos – na época, as empresas da iniciativa privada exigiam “boa aparência” (leia-se: “não negros”) e fotografia junto com o currículo.

PN: Então a Eunice seguiu os passos da tia Dirce?

Eunice: Eu comecei no funcionalismo público como escriturária na Secretaria de Segurança Pública, na época Caixa Beneficente da Guarda Civil, antes da unificação da Guarda Civil e da Força Pública, que resultou na Polícia Militar de São Paulo.

PN: Primeiro emprego?

Eunice: Antes de ser escriturária, era professora no reforço escolar. Coloquei até plaquinha na porta da minha casa. Isso bem antes dos 18 anos. Adorava. Ia para a casa das pessoas – dava aulas de português, matemática, história, geografia… Embora eu não fosse muito boa em matemática… Precisava do dinheiro. Tanto que quando comecei a trabalhar como funcionária pública, ganhava menos do que dando aula. Mas meu pai não quis saber: ser escriturária era, pelo menos, um emprego. Eu reclamava que o dinheiro era pouco, mas ele dizia “não sai não”.

PN: Voltando no tempo. Como foi a sua infância?

Eunice: Eu era uma criança muito feliz. Morava num – éramos quase 20 crianças. Na Mooca, porque lá, estavam as fábricas. Eram muitas famílias e um banheiro comum, para todo mundo. Eu brincava a ponto de ficar triste quando escurecia, porque todo mundo tinha que ir para as suas casas. E aí as mães chegavam das fábricas naquela correria toda. Botavam todo mundo debaixo do chuveirão meio frio, enorme – era um banho, quase todo mundo junto. A gente tinha espaço também… Era como se fosse uma entrada de automóveis para carro, muito larga. Depois vinham as casinhas e a gente brincava muito ali. A gente brincava na rua porque a rua dos Donatários, também, não tinha muito movimento… A gente tinha muito espaço e eram muitas crianças…

PN: Sempre na Mooca?

Eunice: Não. Me lembro que quando meus pais respiraram aliviados, compraram um imóvel e construíram a primeira casinha na Vila Maria, eu fiquei muito triste… Minha mãe falou, aqui é a nossa, não pode entrar na casa dos outros . Casa “dos outro”, quintal “dos outro”… E cadê as crianças? Eu ficava pensando… Na Mooca, a situação era de pobreza, mas de muita irmandade.

PN: Qual a sua brincadeira preferida?

Eunice: Futebol. Eu tinha um primo mais velho e o meu irmão que jogavam futebol e me colocavam parada, como goleira. Mas a bola nunca vinha pra mim. Quando a bola caia lá longe, mandavam eu ir buscar… Fiz muito isso… Eu não era muito de boneca até que ganhei uma boneca, do exterior, que falava. Me lembro que eu perdi a voz porque a boneca falava. Mas o que eu gostava mesmo era de correr, “de pix”…

PN: A escola foi um lugar de violência, por conta do racismo?

Eunice: É na escola que se sente o racismo pela primeira vez, quando se sai do âmbito da família. Eu sempre estudei em escola pública. Mas não me lembro de racismo por parte dos meus colegas. Eu tive professores e professoras racistas, que tratavam de maneira bem diferente as crianças negras das demais. Vi também muito pouco caso com crianças que chegavam do nordeste, porque elas dependiam de ajuda do governo, de um material escolar que chegava sempre com atraso.

PN: Alguma recordação de vivências racistas que levou para casa?

Eunice: Talvez por minha família discutir muito a questão racial em casa, eu já percebia quando era tratada diferente e já marcava os professores, pensando que eu tinha que tomar cuidado. Eu tinha uma professora de geografia que dizia que racismo não existia, que isso era coisa dos americanos… Eu ficava olhando bem pra ela… Depois contava para as minhas tias que alertavam “cuidado com ela, é com essa que você tem que tomar cuidado”. Então, quando eu saio de casa, saio com os olhos bem abertos.

“O Brasil é criado manifestamente racista.”

PN: Aluna estudiosa?

Eunice: Eu gosto de ler. Quero saber o porquê das coisas. Sou da geração dos bebês que vem depois da 2a. guerra mundial… Meus pais esperaram terminar a 2a. guerra mundial para se casar. E minha mãe teve dois filhos porque a política de Getúlio Vargas era para as mulheres terem poucos filhos e não amamentar porque tinha um leite em pó muito forte. Só que a única empresa que fornecia esse leite em pó era a Nestlé e o governo fazendo aquela propaganda inclusive em outdoor. Era para ter poucos filhos, usar leite em pó e correr pra fábrica trabalhar!

PN: Quando começa o seu ativismo?

Eunice: Na adolescência, acompanhando as minhas tias. Elas não paravam. Eu me lembro que a primeira vez que me chamou atenção o prédio da Faculdade de Direito, no largo São Francisco, eu estava acompanhando minhas tias numa reunião da Juventude Operária Católica. Vi uma confusão em frente à faculdade e perguntei: “Nossa, eles não têm medo da polícia, dos generais?” E minha tia respondeu: “Não. Pelo contrário.” Era 1965, acho, vivíamos a Ditadura Militar.

PN: E o ativismo racial?

Eunice: Me lembro quando fui, com as minhas tias, numa formatura no salão nobre da Faculdade de Direito. Elas tinham um amigo africano que estava se formando, Fidelis Cabral, amigo do Amilcar Cabral, libertador da Guiné Bissau. Fidelis foi uspiano, se formou em Direito e depois foi guerrilheiro para libertar a Guiné Bissau do jugo português, primeiro ministro… Nós o conhecemos bem jovem. Na formatura, minhas tias falavam pra mim: “Você está vendo? O único negro que está se formando não é brasileiro. É africano. Ele não tinha familiares aqui, então nós viemos para homenageá-lo, mas somos só nós”. E o salão nobre estava lotado. Uma situação bastante peculiar…

PN: Dentro do movimento negro, como foi a sua jornada?

Eunice: Eu sofri por ter escolhido a área do Direito, entendido, pelo movimento, como instrumento de dominação. Eu dizia – entusiasmada – que a minha tese era pela criminalização da discriminação racial. Mas percebia que o movimento negro não acreditava muito em mim… Me lembro que fui lançar meu livro na Bahia e o atual presidente da Fundação Palmares, João Jorge, teve uma discussão muito difícil comigo por conta de minha proposta de criminalizar a discriminação racial. E ele entendia que isso não era suficiente para vencer as questões do racismo. O Kabenguele Munanga, primeiro antropólogo da República Democrática do Congo, formado pela USP, foi uma das primeiras pessoas que leu a minha tese…

“O racismo brasileiro cria a violência simbólica, que não gera sangue, porque a vítima se acredita entre amigos. É dominada sem perceber.”

PN: Sempre um ser político?

Eunice: A educação que recebi foi sempre me chamando atenção para realidades. Nunca acreditei numa democracia racial e essas babaquices que criam, muitas vezes, os filhos de uma forma muito inocente, acreditando em contos de fadas…

Eunice Carmo de Jesus sai de casa aos 36 anos, para se casar com o professor Celso Luis Prudente, doutor em Educação – um dos “Irmãos Prudente”, como eram reconhecidos pelo Movimento Negro. O casal teve uma única filha, Ana Beatriz.

Hoje, divorciada, a professora segue cheia de planos, o que inclui continuar lecionando, fazer pesquisas e viajar – conhecer melhor o Brasil e o estado de Benguela, em Angola, terra de seu bisavô.

Sobre os “Irmãos Prudente”, vale uma história pitoresca. Os mais conhecidos eram Wilson e Celso, do movimento dos jovens trotskistas. Ela namorou com Celso, mas o comentário geral é que “ela havia enlouquecido e estava namorando com os Irmãos Prudente” – e não com um deles.

Até suas tias se preocuparam e entraram na confusão, dizendo: “Cuidado. Esses caras são perigosíssimos…” Depois, ele, o irmão escolhido, as conquistou. Mas, em princípio, até seu pai não gostou…

Preta, ativista e acadêmica

PN: Vamos começar a nossa conversa falando do racismo e das leis. O Direito sempre esteve a serviço da discriminação?

Professora Eunice Prudente: Tudo acontece quando chega a tal família no Brasil, a família real, em 1808. E Luis Demoro, o demógrafo, traz toda esta história. Quando se analisa a legislação, se encontra o racismo. Encontrei atos normativos do Pedro I expressamente dizendo que o Brasil precisava de “gentes brancas”. Em 1890, os republicanos – que utilizaram a questão racial para derrubar a monarquia em 1889 – assinaram decreto proibindo a imigração de africanos e asiáticos. Depois, na Ditadura Vargas, um decreto-lei, de 1938, proíbe a entrada de vagabundos, ciganos e congêneres, com a intenção de “melhorar a raça brasileira”, e outro, em 1945, o 7967 – que não usa mais o termo “negro” -, diz que “o Brasil precisa de imigrantes com ascendência europeia”. É a política de embranquecimento sob várias facetas.

Linha do tempo:

1.500 – Invasão do Brasil

1808 – Chegada da Família Real

1888 – Abolição

1889 – República

1890 – Decreto-lei proíbe imigração de africanos e asiáticos

1891 – 2a. Constituição Brasileira, primeira republicana

1938 – Ditadura Vargas proíbe a entrada de vagabundos, ciganos e congêneres

1945 – Decreto-lei, n 7967, informa que “o Brasil precisa de imigrantes com ascendência europeia”.

Linha do tempo pioneira

1980 – apresentada a primeira tese que propõe a criminalização da discriminação racial no Brasil, publicada no livro “Preconceito Racial e Igualdade Jurídica: a cidadania negra em questão”

2006 – Diretora Executiva da Fundação Procon

2007-2008 – Secretária de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo

2021-2023 – Secretária Municipal de Justiça de São Paulo

2022 – Professora sênior do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, ministrando as disciplinas nos cursos de Graduação e integrando os programas de Mestrado e Doutorado nas áreas Direito do Estado e Direitos Humanos.

PN: Como a senhora entende o racismo?

Professora Eunice: O racismo é uma forma de pensar, que acredita na existência das raças humanas. A ciência já mostrou que inexistem raças humanas, mas os racistas continuam dizendo que elas existem e se acreditam superiores, um outro “tipo” de humano, branco…

PN: Como avaliar a legislação brasileira no combate ao racismo?

Professora Eunice: Nossa Constituição é inclusiva, o Movimento Negro cresceu, evoluiu… Avançamos juridicamente, mas há uma grande impunidade para os crimes raciais no Brasil, pela omissão do Poder Judiciário. O juiz tem dificuldade em decretar a prisão quando o réu tem origem social semelhante à sua.

“No caso brasileiro, se banalizou a injustiça. A escravização durou muito tempo.”

PN: O Judiciário todo está contaminado pelo racismo estrutural no Brasil?

Professora Eunice: Os tratamentos são diferentes, dependendo da cor e da classe social. Uma aluna que faz estágio veio assim muito preocupada conversar conosco dizendo ‘olha, eu estava lá estagiando, era uma audiência de custódia, e o juiz e o promotor, ou seja, o Judiciário e o Ministério Público, ficaram lá muitos minutos, quase uma hora, dando conselhos para uma moça ré, que era estrangeira, da Europa, loira, etc, totalmente fora aqui dos padrões dos pobres brasileiros. A questão é que os juízes estão incluídos nesta sociedade, onde o racismo é estrutural.

PN: Qual o efeito do racismo no nosso sentir?

Professora Eunice: O sociólogo francês Pierre Bourdieu, um estudioso das formas de violência, se refere à violência simbólica do racismo, porque é violência que não faz sangue no vitimado. Ao contrário, ela leva o vitimado a acreditar-se entre amigos, protegido, quando, na verdade, está sendo dominado, discriminado e violentado sem perceber. E isso acontece muito com o negro…

PN: Como entender nossa dificuldade em nos fazer representar?

Professora Eunice: Nós conquistamos políticas de ações afirmativas e os partidos políticos nos traíram, a ponto de a pesquisa da FGV – Fundação Getúlio Vargas ter cunhado o termo “mulher laranja”, porque as mulheres também foram enganadas – o dinheiro público para as candidaturas femininas e para as candidaturas negras não foi utilizado para este fim. Agora, vergonhosamente, eles vêm em público, diante do povo, requerer uma anistia!

PN: Como reverter esta situação?

Professora Eunice: A dependência dos Direitos Humanos de decisões do Supremo Tribunal Federal me parece muito grave. Temo pela nossa democracia dada a ruindade de 513 deputados e 81 senadores… Não vejo responsabilidade ali. Eu venho do Estado para a Prefeitura e vi, por exemplo, a lei de improbidade administrativa ser alterada por legisladores, alguns deles processados pelo descumprimento da própria lei!

PN: Questão racial e partidos políticos. Onde a senhora se encaixa?

Professora Eunice: Eu repito muito a filósofa Sueli Carneiro – “vai direita, vai esquerda, eu continuo preta”. O tratamento que nos dão é péssimo, seja esquerda, seja direita. Mas é verdade que o Movimento Negro Unificado e os movimentos sociais praticamente escreveram a Constituição Federal de 1988. Eles são muito valiosos na luta contra todas as formas de opressão, inclusive contra o racismo. O posicionamento do movimento negro à esquerda é muito importante nas críticas que faz ao sistema socioeconômico adotado, capitalista.

PN: Qual o seu olhar para a mulher negra hoje?

Professora Eunice: Eu sou feminista e analiso o feminismo negro como o principal fator iluminador dos Direito Humanos na atualidade, de situações gravíssimas, complexas, que se consegue entender e ainda dar uma proposta de solução pacífica.

Estou tendo a honra de ler uma obra ainda não publicada do professor Adilson Moreira, onde ele analisa uma coletividade de mulheres negras brasileiras como sujeitos de direito, com destaque para o feminismo negro, para o quanto ele constrói com o olhar interseccional, vendo as questões de gênero – que vão muito além de homem e mulher -, a questão racial no Brasil – ainda por muitos negada – e a questão socioeconômica. Angela Davis, Patrícia Collins, bell hooks, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro…

PN: E o que pensar das masculinidades negras, feminicídio, paternidades?

Professora Eunice: Nos perdemos na senzala, não há dúvida. Essa desorganização familiar não está presente na cultura das comunidades africanas. Mas são 400 anos de bagunça, de desorganização social. Isso trouxe consequências para nós.

“A coisificação das pessoas é herança da Igreja Católica Romana.”

PN: Solidão da mulher negra. Qual o seu olhar para esta situação? Na sua opinião, essa solidão só se dá no aspecto afetivo? Ser pioneira não tem a ver com a solidão da mulher negra também? Há como driblar?

Professora Eunice: É uma realidade, porque a mulher negra ainda é vista como cuidadora, mas não como uma esposa. Mas é, também, uma solidão que vai além de formar uma família. Vou a muitas reuniões, congressos… E quando dizem que eu sou a primeira, a única, afirmo que isso só comprova que a discriminação racial é uma realidade.

PN: Qual é a saída para o povo preto?

Professora Eunice: Sou gestora pública e acho que temos tanto de revolucionar as políticas, como explorar as que temos, exigindo o respeito a todas as religiões, como está na Constituição. É preciso efetivar a Lei 10.639, que é um aperfeiçoamento da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Na efetivação dela, vem o real estudo sobre a história da África, cultura afro-brasileira e a questão da religiosidade. Tudo fazendo parte da educação libertadora, como pensou Paulo Freire, para transformar o indivíduo, seja de que gênero for, como pessoa responsável. Eu não posso culpar Deus e nenhuma divindade por quem eu sou. Como ser pensante, tenho que responder por tudo que faço, por tudo que sou. A religiosidade tem que vir para colaborar, para efetivar esse raciocínio. Temos que reconhecer, por exemplo, que destruímos a casa, o ambiente. Agora, precisamos reconstruí-lo porque é onde todos nós moramos.

PN: Por falar em Deus… Como a senhora avalia o peso da religião no nosso existir?

Professora Eunice: A Igreja Católica Romana é responsável pela formação de cultura e de valores na América Latina. O ódio às mulheres, a coisificação das pessoas, é herança da Igreja Católica Romana. Isso não é da África.

PN: A mitologia, as filosofias, as religiões de matriz africana podem ajudar nesse processo de resgate?

Professora Eunice: Muito. Se houvesse uma conversão, uma volta de toda comunidade negra para os valores e os ensinamentos dos orixás, dos exus, sairíamos outros, sem dúvida alguma. A cultura africana valoriza a convivência, a coletividade. O eurocentrismo leva a níveis de individualidade insuportáveis. Daí o IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas dizer que o problema do Brasil não é a escassez de recursos. O problema do Brasil é a distribuição dos recursos, questão política! No retorno às nossas origens, sairíamos leves e respeitando a casa, o ambiente, e as vias pacíficas para buscar a solução para os problemas que temos, que são políticos e não têm a ver com falta de dinheiro público ou de recursos!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obrigada professora. Em sua sala de secretária dos Negócios Jurídicos da cidade de São Paulo, em 29 de setembro de 2023, eu também celebrei meus 46 anos de jornalismo.

As fotos foram realizadas pelo multimídia Pedro Otávio Cardamone Pinto Cordeiro, meu filho e coordenador do primeiros negros.com

Outubro de 2023

Compartilhe com a sua rede:

Parabéns pela Brilhante Entrevista. Questionamentos pertinentes e bem elaborados. E respostas muito bem embasadas. Parabéns a Professora Eunice, e também a Jornalista Tânia Pinto.

Gostei muito da entrevista e do texto.

A luz da Professora Eunice mostra um caminho de edificação de nossa individualidade e fé. Grande admiração, professora!

Tania, suas palavras produzem o efeito de sentido de tranquilidade e de realidade da entrevista.

Agradeço-lhes pelos ensinamentos sobre roteiro e narrativa de vida. Sem dúvida, exemplos!

Eu gostaria de conhecer a profa. Eunice pessoalmente.

Flávio, ela trabalha no prédio da prefeitura em São Paulo, no viaduto do Chá. Tente uma entrevista. Quem sabe. É uma pessoa muito agradável. Vale à pena.

Fiquei envergonhada por não ter conhecido sua história antes, mas agora que conheci, iluminou e inspirou meu caminho, espero um dia poder ser pelo menos metade da mulher que você é, completamente admirada com a senhora, dona Eunice.

Obrigada por todo seu trabalho!

Que linda historia, Dra. Eunice, caminhos que se cruzam, se distanciam, mas geram esperanca, e plantam as sementes do futuro.